年末全国共有A级景区11924个,全年接待总人数60.24亿人次,比上年末增长10.5%,实现旅游收入4707.54亿元,比上年末增长7.8%。

六、产业与科技

2018年,印发《关于文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》,进一步推动政府职能转变,创新文化供给机制,引导社会资本积极投资文化领域。起草《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》和《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》,实施国家文化消费试点城市奖励计划,统筹推进文化和旅游消费工作。

组织中国文化艺术政府奖第三届动漫奖评奖,评选出20个奖项,引领动漫创作导向,激励原创动漫发展。组织制定“数字化艺术品图像显示系统的应用场景、框架和元数据”“文物/艺术品AR需求及应用框架”等两项数字艺术标准,成功地在国际电信联盟立项,为我国数字艺术产业走出去开辟道路。年末经文化和旅游部、财政部、国家税务总局三部门联合认定的动漫企业共有809个,重点动漫企业43个。

引导社会资本积极投资文化和旅游领域,联合财政部先后印发在文化、旅游领域推广政府和社会资本合作的政策文件,会同财政部评选的文化和旅游PPP(政府和社会资本合作)示范项目累计达到66个,获得“以奖代补”支持3.64亿元。

实施“文化产业双创扶持计划”,遴选扶持40家文化产业众创空间、双创服务平台,为民营文化企业、中小文化企业发展构建双创服务体系。印发《国家级文化产业示范园区创建验收标准(试行)》,明确创建验收工作的指标及具体内容,进一步加强创建工作的规范性。组织实施“国家级文化产业园区服务能力提升计划”,支持15个国家级文化产业园区的服务能力提升项目。

深化文化产业国际合作,推动更高水平对外开放。开展2018年“一带一路”文化贸易与投资重点项目征集与扶持工作,首批支持40个重点项目,涉及投资总额约42亿元,已陆续在沿线近10个国家落地实施。举办中加、中越、中日韩文化产业论坛和政策对话。支持文化企业“抱团出海”,全年共组织200余家文化企业以“中国展区”形式参加美国国际授权博览会等9个重点国际文化展会。协调组织首届中国国际进口博览会文化和旅游领域招商招展、旅行保障等系列工作,支持举办“合生共振”文化+科技高峰论坛配套活动,搭建企业对外交流合作新平台。加强文化产业国际人才培养与交往,通过举办中国文化产品国际营销年会系列论坛,培训涉外文化经营管理人员近2000人次。

根据国家统计局统计,2018年全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入89257亿元,比上年增长8.2%,持续保持较快增长。

2018年,组织实施文化创新工程,继续开展文化和旅游部重点实验室资助项目评审工作。开展2018年度全国艺术科学规划项目评审立项工作,坚持以文化和旅游建设重大理论和现实问题为主攻方向,进一步发挥项目示范引导作用。着力推动文化和旅游智库体系建设,以《文化和旅游智库要报》为主渠道,加强研究成果转化应用,发挥研究成果的决策咨询作用。成功举办第三届全国“梨花杯”青少年戏曲教育教学成果展示活动,高质量高规格地集中展示近年来我国戏曲教育水平和最新教学成果。

七、文化遗产保护利用

2018年,国家文物局认真贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示精神,深入落实《关于进一步加强文物工作的指导意见》《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,扎实推进文物保护各项重点工作。完成《长城保护总体规划》《长征文化线路保护总体规划》和《大运河文化带建设总体规划纲要》。启动第八批全国重点文物保护单位申报遴选,开展全国重点文物保护本体构成核定、省级文物保护单位名录整理工作。开展县级国家历史文化名城文物保护评估,推进馆藏文物预防性保护和数字化保护。经远舰、“上海长江口二号”沉船遗址水下考古项目取得重要进展,西藏旧石器遗址,陕西石峁、芦山峁遗址,新疆石城子遗址获重大发现。开展“互联网+中华文明”行动计划,推动与腾讯、百度、网易、中国移动等战略合作深度拓展。对全国博物馆和文物建筑消防安全进行督促检查,共检查博物馆和文物建筑3.1万家,整改火灾隐患6.1万余处。持续推进文物法人违法案件专项整治行动,查处673起文物法人违法案件,行政处罚349起,责令改正408起,行政追责314人次,刑事追责74人次,督办一批涉及革命文物、世界文化遗产等违法案件。截至2018年末,全国共有可移动文物1.08亿件/套,不可移动文物76.7万处。

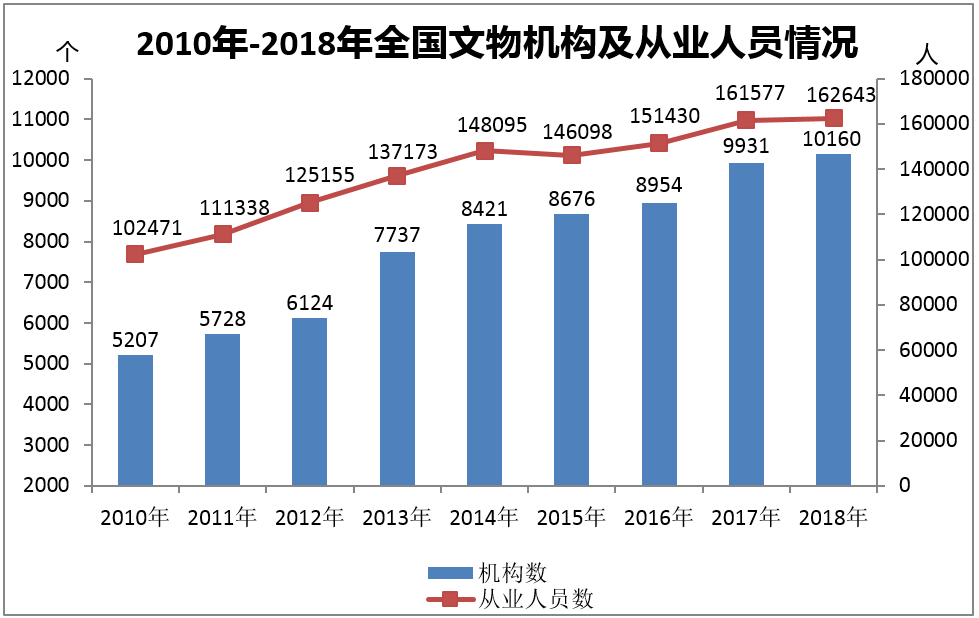

年末全国共有各类文物机构10160个,比上年末增加229个。其中,文物保护管理机构3550个,占34.9%;博物馆4918个,占48.4%。年末全国文物机构从业人员16.26万人,比上年末增加0.11万人。其中高级职称9682人,占6.0%,中级职称20679人,占12.7%。

年末全国文物机构拥有文物藏品4960.61万件,比上年末增加109.95万件/套,增长2.3%。其中,博物馆文物藏品3754.25万件/套,占文物藏品总量的75.7%;文物商店文物藏品751.40万件/套,占文物藏品总量的15.2%。

2018年全国各类文物机构共举办陈列展览27919个,比上年增加1874个。其中,基本陈列13676个,比上年增加651个;临时展览14243个,比上年增加1223个。接待观众122387万人次,比上年增长6.6%,其中未成年人29665万人次,增长2.6%,占参观总人数的24.2%。博物馆接待观众104436万人次,比上年增长7.5%,占文物机构接待观众总数的85.3%。

2018年,加大非遗代表性项目和代表性传承人保护力度。“藏医药浴法”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。截至2018年末,我国共有40个项目被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。对涉及中华文明发源地、文化发祥地的国家级非遗代表性项目开展研究,全面记录103名国家级非遗代表性传承人,评估验收2016年支持的253个记录项目。

贯彻落实传统工艺振兴计划,推动传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用。制定第一批国家传统工艺振兴目录,共有14个门类的383个项目入选。指导各地制定本地区传统工艺振兴计划,共有24个省(区、市)出台本地区传统工艺振兴计划或相关文件。支持传统工艺工作站驻站单位举办12场传承人对话活动,促成传承人与设计企业、高校等机构的多项跨界合作。

完善研培工作机制,拓展覆盖范围,深入实施中国非遗传承人群研修研习培训计划。印发《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案(2018—2020)》,确定112所院校参与2018年研培计划,全国累计举办各类研修、研习、培训班628期,培训学员2.65万人次,加上各地延伸培训,共计培训9.5万人次。继续探索新门类非遗项目的研培试点,支持中央民族大学在湖北举办民间文学类非遗传承人群研修交流活动。

认定并公布1082名第五批国家级非遗代表性传承人。截至2018年末,共有国家级非遗代表性传承人3068人,国家级非遗代表性项目1372项。进一步加强国家级非物质文化遗产保护利用设施建设,安排中央预算内投资2.01亿元支持建设26个国家级非遗保护利用设施,有效推动了非物质文化遗产保护传承与经济社会发展的有机结合。

创新传播方式,提升非遗传播专业水平,推动形成全社会传承发展优秀传统文化的良好局面。组织开展2018年“文化和自然遗产日”活动,全国共举办大中型非遗宣传展示活动3700多项。举办全国曲艺周,第一次在全国范围内将127个曲艺类国家级非遗代表性项目进行集中展演。制作播出《非遗公开课》,宣传非遗保护理念,普及非遗知识,社会反响热烈。开展非遗影像展、非遗服饰秀、非遗讲座月等品牌传播活动,线上线下共2.6亿人次参与。以“活态传承、活力再现”为主题,举办第五届中国非遗博览会,展示近年来全国非遗保护工作取得的进展,82万人次到场参观,近6000万人次通过网络观看。支持和指导各地做好非遗活动进校园、非遗项目进课堂、非遗知识进教材,发挥非遗在青少年健康成长中的积极作用。

截至2018年末,全国共有非物质文化遗产保护机构2467个,从业人员17308人。全年全国各类非物质文化遗产保护机构举办演出65495场,比上年增长20.6%,观众4960万人次,比上年增长16.6%;举办民俗活动16844次,比上年增长24.0%,观众4850万人次,比上年增长0.7%。

八、文化和旅游对外及对港澳台交流

2018年,以文化和旅游双多边交流机制及高级别人文交流机制为抓手,与冈比亚、巴拿马、西班牙、尼日利亚等18国签署文化协定或执行计划,推动深化与世界各国的文化和旅游交流与合作。举办上海合作组织、中日韩、中美、中国—东盟等有关活动,参加中加、中意、中俄蒙和亚欧、亚太以及金砖国家等相关会议。

建立“一带一路”文化和旅游交流机制,成立丝绸之路国际博物馆联盟、国际图书馆联盟、美术馆联盟。举办第五届丝绸之路国际艺术节、第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、丝绸之路国家美术馆作品展。在“一带一路”沿线国家和地区打造“丝绸之路文化之旅”和“丝绸之路文化使者”等重点交流品牌,助力“一带一路”沿线国家民心相通。

以讲好中国故事为主线,提升“欢乐春节”文化交流品牌形象,2018年“欢乐春节”在全球130个国家和地区的400多座城市举办近2000场活动。加强“超乎想象的中国”旅游推广,打造“美丽中国”旅游品牌。在阿维尼翁戏剧节、爱丁堡艺穗节等节展框架下举办“聚焦中国”系列活动。在美国、加拿大、俄罗斯、尼泊尔等国举办文化年(节)活动,进一步塑造“中国年节”形象品牌。

制定《文化和旅游部与地方合作共建海外中国文化中心工作指南》,加强驻外文化和旅游机构相关制度建设,在拉脱维亚、摩洛哥开设中国文化中心,使全球中国文化中心总数达到37个。与约旦、乌拉圭、阿联酋、科特迪瓦、阿尔及利亚、西班牙6国签署设立文化中心的政府文件。继续开展部省共建中心工作,与广西壮族自治区、江西省签署合作共建河内中国文化中心、里斯本中国文化中心的协议。指导海外中国文化中心联动举办“中国文化周”统一品牌活动和“天涯共此时”中秋品牌活动。

积极开展对港澳台文化和旅游工作,推动粤港澳大湾区文化和旅游工作协调机制建设。举办第九届海峡两岸文化创意产业展、第十四届海峡旅游博览会和第十一届海峡两岸文博会。创新春节、中秋等节庆交流平台,提升“香江明月夜”“海峡两岸民俗庙会”等主题文化活动影响力。持续打造“艺海流金”、情系钱塘——两岸文化联谊行等文化交流品牌,组织“如意甘肃行”等旅游推广活动,举办台北夏季旅展等。持续开展港澳台青少年文化旅游实习研学等活动,培育港澳台青少年中华文化认同。

全年经文化系统审批的对外文化交流项目3383起,66734人次参加;对港澳文化交流项目490项,11411人次参加;对台文化交流项目311项,3642人次参加。

九、资金投入

2018年,中央财政通过继续实施“三馆一站”免费开放、非物质文化遗产保护、公共数字文化建设等文化项目,共落实中央补助地方文化专项资金50.51亿元,比上年增长0.6%。

另外,中央财政安排旅游发展基金14.85亿元,对地方旅游厕所建设、全域旅游示范区创建及旅游公共服务体系和旅游业转型升级融合发展项目进行了重点支持。

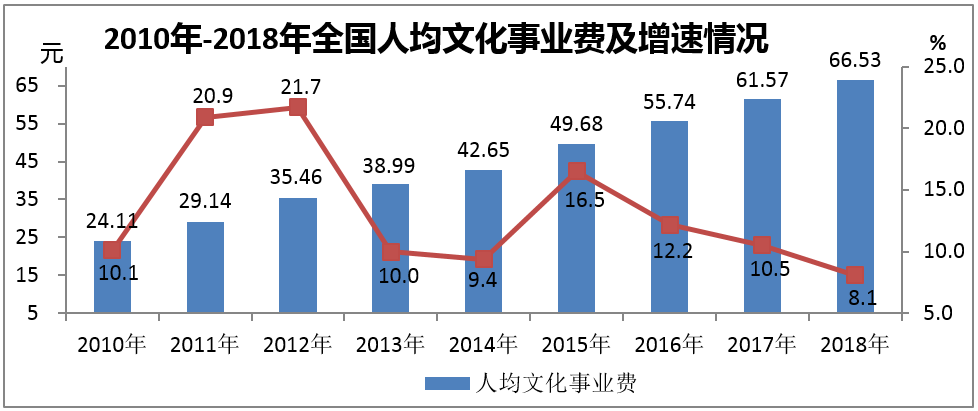

全年全国文化事业费928.33亿元,比上年增加72.53亿元,增长8.5%;全国人均文化事业费66.53元,比上年增加4.96元,增长8.1%。

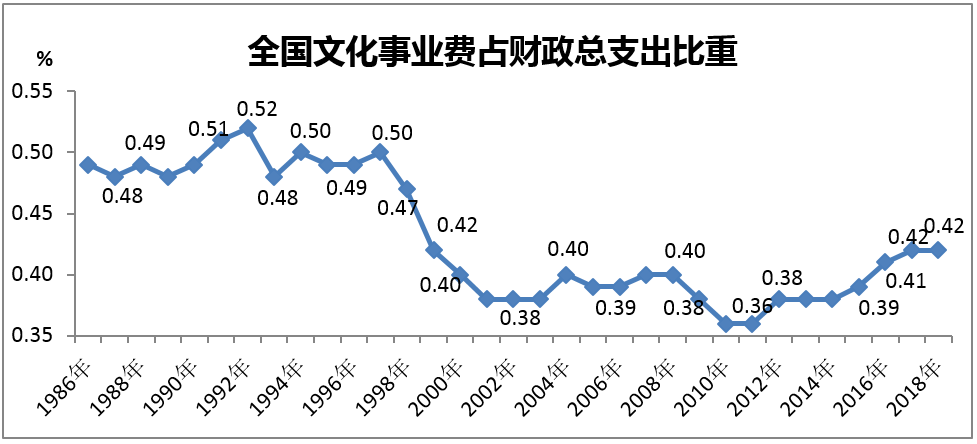

文化事业费占财政总支出的比重为0.42%,比重和上年持平。

全国文化事业费中,县以上文化单位424.96亿元,占45.8%,比重比上年降低了0.7个百分点;县及县以下文化单位文化事业费503.37亿元,占54.2%,比重比上年提高了0.7个百分点。东部地区文化单位文化事业费416.24亿元,占44.8%,比重提高了0.2个百分点;中部地区文化单位文化事业费232.71亿元,占25.1%,比重提高了0.2个百分点;西部地区文化单位文化事业费242.93亿元,占26.2%,比重下降了0.8个百分点。

全年全国文物事业费378.79亿元,比上年增加29.57亿元,增长8.3%;文物事业费占财政总支出的比重为0.17%,比重和上年持平。

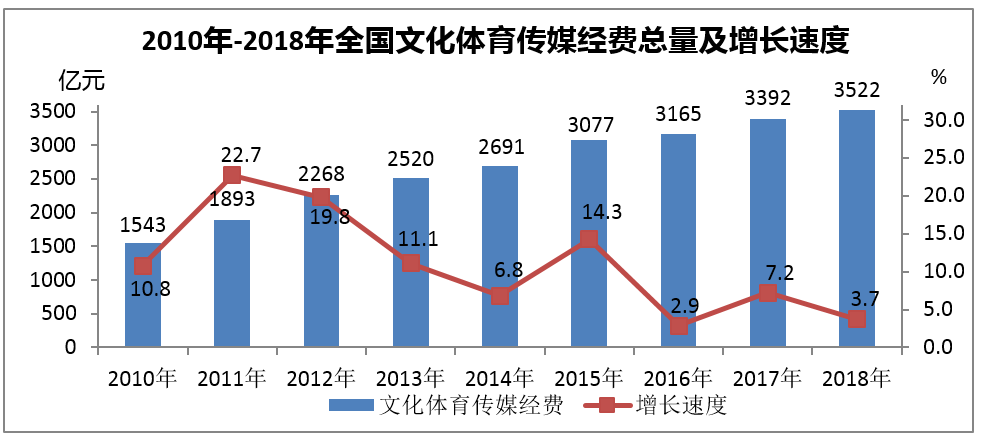

据财政部统计,2018年全国财政支出中,文化体育传媒经费3522亿元,比上年增长3.7%,占财政支出的1.59%,比重比上年下降0.07个百分点。