此前,根据国家旅游局发布的数据显示,今年上半年我国国内旅游增速明显,旅游人数超25亿人次,人均近两次;旅游收入增速是GDP增速的2.28倍、是居民人均消费支出增速的2.5倍。旅游专家分析认为,上半年国人消费支出的近十分之一都花在旅游上。

也正因如此,旅游业被更多人认定为“最具发展前景的行业”。经过多年的发展,旅游行业自2016年开始井喷式增长,无论是从旅游人数总量还是从旅游收入来看,均创历史新高。

全民皆旅游的盛况让全世界的旅业同行都在紧盯中国这块大蛋糕,更有人戏称中国才是未来10年旅游发展的“主舞台”。可就是在如此风光的一片大好前景下,中国旅游业者却被一些数据所震惊,不得不反思旅游消费升级的最新出路。

日前,国内知名大数据调研机构上海大正市场研究公司采用互联网数据抓取和搜索技术,覆盖了全国范围内190个城市的792个旅游景点,抓取了2016年7月1日-2017年5月31日消费者在携程、驴妈妈、百度旅游、同程、去哪儿、蚂蜂窝、猫途鹰、途牛等八大在线旅游航空公司、旅行社等旅游产业各方的体验和认知评论文本数据,得出了一份消费者趋势洞察报告。

讲概念:消费升级

都在讲消费升级,到底何为消费升级?各方说法比较共通的一点是:收入提高,更愿意花钱了。

看起来是这样,整体而言消费者对景点价格的吐槽在过去一年里下降了5%。但是,我们看看消费者是怎么说的呢?

“联票200,买的时候觉得挺贵的。但一天逛下来还是觉得挺值的。里面有旅客服务中心,免费提供开水、图书、充电冲,摆渡船免费坐,接驳大巴免费乘,wifi全覆盖……门票起来是贵,但整个游玩的过程很舒服啊。”

“门票不贵就10块而已,但二次消费让人感觉很不爽,里面就一个湖,如果泛舟湖上的话船票50!不坐船吧也根本没有什么可玩的了。”

可见,我们愿意花钱,但我们更关注消费体验。消费者愿意为好的消费体验(产品品质)支付一定的溢价。

游客神吐槽的背后痛点究竟在何方?

很多事件发生后,小编最关注了其实是“网友”们的吐槽,视角多样,剖析准确。而正因为有了这些吐槽,才让业者了解到一些不寻常的旅游痛点正急需改变。

1、景区“最后一公里”,我要“便捷”——直达,充裕的/免费的接驳交通

这里的“最后一公里”指的是消费者离开公共交通工具或私家车以后,到景区入口的那段路,或景区内,不同景点之间的那段路。从消费者体验来看,目前消费者在景区“最后一公里”上面临如下问题:

---到达难:景区出入口与停车场、公共交通站点之间距离远,没有衔接交通。

“售票口与停车场有2里地,景点入口距离售票口4里地,一个字,累!”

---流动难:同一景区不同景点之间交通衔接不力。

“景区景点分散,一般游客至少要逛两个以上的景点,频频遭遇换乘难、摆渡难。”

---服务差:有衔接交通的,管理、调度的又不到位,接驳车延误、等待、收费贵等情况频出。

“去入口的大巴不是按时间发车,而是坐满了才发车,运气不好等半天。”

且看乌镇的成功案例:

“摆渡船免费坐,东西栅之间接驳大巴免费坐,虽然旺季的时候等车会排队,但服务很好。不想等也有收费的车可以做,也都很规范的。200的门票看似贵其实值当。”

2、景区外导视,我要“省心”——实时动态导视系统,含路况导航及景区导览

随着自助游、自驾游的日益流行,景区外(目的地)导视需求攀升,即使非自驾游游客如若未做详尽的出行攻略,都很容易遇到类似于“岔路口没有指示牌,还要找个地方停车导航,有些景点偏新或较偏远的时候导航还不一定对的,就有可能跑冤枉路”或“出租车司机绕路,景区小公交不报站也不停站坐过了司机还怪我为什么不说”等糟心事。总结而言,在景区外导视环节,目前主要有以下两大问题:

---没有导视,或导视精准度不足,给出行带来困扰

---缺少实时信息提醒服务,增加了用户的出行过程中的不确定性

“就是冲***(景点)去的,结果该景点施工不开放……而门票售出概不退票……虽然景色还不错,但这服务太差了,以后也不会再来了。”

实时信息提醒,是指基于用户地理位置变化和时间推移的实时导视服务,如前方路况、当前人流量,建议参观顺序等等。它不仅可以帮忙游客更科学合理地安排游览路线和分配时间,还可以避免因信息到达不及时而给游客带来直接损失。

随着技术进步,这些都已可实现,即使在技术不成熟的时候其实我们也可以通过更多的细节尽可能的提供给游客更有效的指引,让游客满意而归。

且看斯里兰卡的成功案例:

“一路上每个休息站都有公告牌告诉你从这里出发可以到达的景点有哪些,以及景点的介绍、当前距离,据此我就可以判断要不要去某个景点,先去哪个景点……"

3、景区内导视,我要“省力”——清晰、明确,自成一景

自助游、自驾游日益盛行,也对景区基础服务设施提出了更高的要求——景区需提供给游客即使在无导游的情况下也可轻松游览,满意而归。此时,景区内导视系统的导向、解说及警示等内容就显得尤为重要了,而纵观消费者旅行体验来看,当前景区在这一系统的建设上至少还存在以下两大问题:

--- 景区内标识设置不齐全

“里面也没有指示牌,很多时间都浪费在找景点上。”

---导视系统维护管理不到位,造成错误指引

“美食街的活动结束了,结果指示牌还一直立着,跟着指示牌,结果指引到一处废墟。”

诸如此类问题的存在,让景区标识不仅没有起到原本的指示引导作用,反而干扰了游客的视线,妨碍了有效旅游信息的传达,造成风景旅游区的景观质量下降。

而结合成功案例来看,好的景区导视系统,不仅需要清晰、明确,还要自成一景,如厦门:

“厦门市区街头林立着很多以海洋元素设计的指示牌,清新亮丽、指示清晰,已然成为厦门一景。”

4、景区内基础设施,我要“舒适”——配套升级,管建并举

景区基础设施直接影响着游客在景区内的舒适度,是游客出行体验非常关键的一个部分,但从目前的消费体验来看,景区在基建上仍然任重而道远:

---基础配套不完善,数量不足,分布不当,难以满足游客需求

“海滩冲脚的地方设置太少,冲个脚排20分钟队。”

“沿途垃圾桶偏少,卫生间偏少,造成游客不得不随地丢弃垃圾,随地小便”。

---基础配套缺乏人性化的细节处理,游客体验差

“卫生间没有水可以洗手。”

“竹筏没有棚也没有伞,要么晒死要么淋死。”

当然,我们也有消费者体验超级棒的成功案例——苏州园林:

“值得一提的卫生间超级干净,虽然景区人很多,但卫生间的洗手液和纸巾盒总是满的。"

5、景区内便民服务,我要“物有所值”

百度搜索"景区便民服务"会发现早在2012年前后各地各大景区就陆陆续续建起便民服务站,那么到今天,消费者们感受到的便民服务是什么样呢?

---缺少便民服务

“行李只能寄存到便利店,大包80,中包50,小包30。”

“坐的凳子不够,母婴室没有,几百的门票搞点让人可以自己接水喝的饮水机也不过份吧?”

以上大约有两种可能,一种是某些景区确确实实还没有提供便民服务;另一种情况是,景区提供的便民服务并非消费者需要的便民服务。

---鸡肋便民服务,是指聊胜于无,但又有后患的服务。比如:

“自动售货机可以买水,但只接受20元以下面值。”

“游客服务中心可以免费寄存行李,但只能寄存到当天下午四点十五分。”

便民服务说起来应该算是增值服务,“方便”和增“值”都很重要!成功案例——日本环球影城:

“水可以在园内自动售货机买,也可以准备一个空杯子,园内有直饮水。”

6、景点的应变,我要“放心”——系统应变不够,人性服务来凑

景点的应急能力主要可从以下几个层面来看:

---缺少针对突发事件的应急配套或虽有却形同虚设,这里考验的是景区常规的应急机制建设与管理,比如常规的医疗保障,但消费者的体验是:

“不小心擦伤,周围小店都没有急救包更别说医务人员了,只能矿泉水冲一下。”

---与技术进步相对应的配套服务的应变不力

“买的套票,结果餐票和门票还要分开窗口取票。”

---对市场变化的应变能力不够,典型的例子是国家开放二胎政策后,三口游变四口游,然而:

“亲子套票是含“两大一小”,只好让爸爸一个人带着两个宝宝进去玩,结果在乐园入口被工作人员拦住,称家庭票是“两大一小”的门票,所以只能是两个大人带一个孩子进去,而不能是一个大人带两个小孩进去”。

“安全需求”是建立在人类与生俱来的最基本的生理需求之上的首要需求,所以在外出旅游时,景区安全便成为游客普遍关注的有关切身利益的首要问题,让游客“放心”是景区建设的重中之重。

从更加宽泛的层面来看,应急包含了各种应对非常规、突发事件的处理能力,在这个层面上,现阶段人胜机器,共情和人性化总是不错的,且看新加坡摩天轮的成功案例:

“快轮到的时候下雨了,摩天轮暂停运转……工作人员非常人性化,帮我们改了场次,还赠送了市区观光旅游车,让我们打发等待的时间。"

7、景点的美拍,我要“美与个性”——严守文化定位,创意配套、巧设景观

智能手机让美拍变得无处不在,来到景区自然更要拍拍拍。然而消费者拍到的景区是这样的:

---景区卫生维护不到位,破坏整体环境

“想要拍个照都找不到地方,人多混乱也就算了,到处是垃圾,沙子里都有烟头。”

---自然景点处商业气息浓厚,影响拍照体验

“在适合拍照和休息的地方总有商家出现,收费颇高……破坏了景点的自然韵味。”

---基建的规划设计缺乏创意

“景区的垃圾桶太老套了,拍照时要特别注意躲开。”

结合成功案例来看,未来,环境治理和管建是基础,文化和创设才是重头戏。成功案例可见泰国拜县草莓园:

“山沟沟里的草莓园,但园区把草莓元素运用到了极致,提供各样与草莓有关的道具供游客拗造型。”

8、互联网+智慧旅游,要“畅快、有趣”——体验先行,想人之所想及人之所未想

迎着“互联网+”的东风,各大景区景点都在积极投入“智慧景区”、“数字景区”的产业升级大潮之中,“在线购票/刷码取票”、“智慧停车场”、“无现金景区”、“微信公众号”、“景区APP”等等智能应用和工具现身旅游市场,初期来看:

---景区基础配套跟不上

“声称WiFi全覆盖,可信号时强时弱,有时根本连不上…”

---智能工具使用体验差

“作为电子讲解的手机根本定不到人在的展厅,更别说文物的位置了。且反应滞后,正在看的和他讲的永远对不上。”

---智能服务呆板、生硬,缺乏趣味性

“智能讲解重背景的讲解,要听到更多有趣的信息还是要请讲解员”,“声音呆板,听着无趣。”

当然,也有做的不错的,如圆明园:

“跟随讲解的电子讲解器,可以直接定位切换具体位置的介绍……还有还原的3d立体动画!看着曾经的辉煌,再对比现在的荒芜……”

旅游消费升级的实质是什么?

反观数据,旅游消费升级的实质是什么呢?

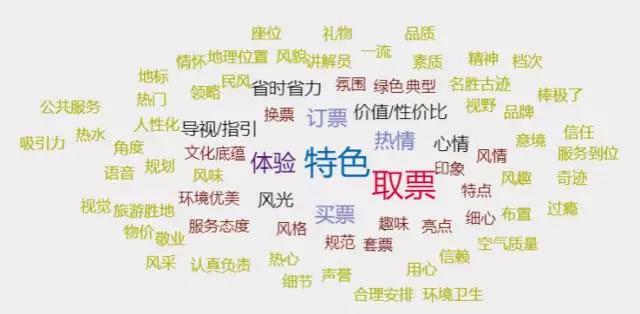

旅游消费者更加关注“特色”、“体验”、“省时省力”、“导视/指引”、“价值/性价比”、“文化底蕴”、“风格”、“趣味”、“规范”、“亮点”、“风情”等。这些关注点实在上要求旅游目的地要从“体验”出发,主动打造自己的特色和亮点,注重体验设计。

我们认为旅游消费升级的驱动因素是消费者在满足了基本物质需求的基础上,对精神和文化追求的体现。同时,消费者审美意识觉醒,出国旅游见过更好的产品之后,对国内旅游环境和旅游产品提出了更高的要求。

因此,在旅游消费升级背景下,一个好的旅游产品应该具备:良好的服务体验(便捷、舒适)+ 优秀的景观设计(有品质的内容,包括文化+精神)+ 价值优势(高价值!)